L’enquête Urgences 2023 a été conduite auprès des 58 500 patients s’étant présentés dans les 719 points d’accueil des urgences de France. Elle concerne tous les points d’accueil des structures des urgences générales et pédiatriques, mais pas les urgences spécialisées (SOS mains, urgences dentaires, psychiatriques, ophtalmologiques ou gynécologiques, etc.). Cette enquête a été réalisée le mardi 13 juin 2023, de 8 h le matin au lendemain à 8 h. Comme en 2013, le jour de collecte a été choisi pour éviter les périodes de forte affluence. De ce fait, les données ne sont pas représentatives de l’activité globale annuelle ni hebdomadaire des urgences, notamment des pics d’activité générés par les épidémies hivernales ou constatés les lundis. L’enquête éclaire sur les évolutions structurelles majeures survenues depuis dix ans. L’enquête Urgences 2023 a été conduite en partenariat avec la Société française de médecine d’urgence (SFMU) et le Groupe francophone de réanimation et d’urgences pédiatriques (GFRUP), et en collaboration avec SUdF, l’Amuf, la Fedoru et le SNUHP.

La durée de passage augmente quelle que soit les parcours des patients

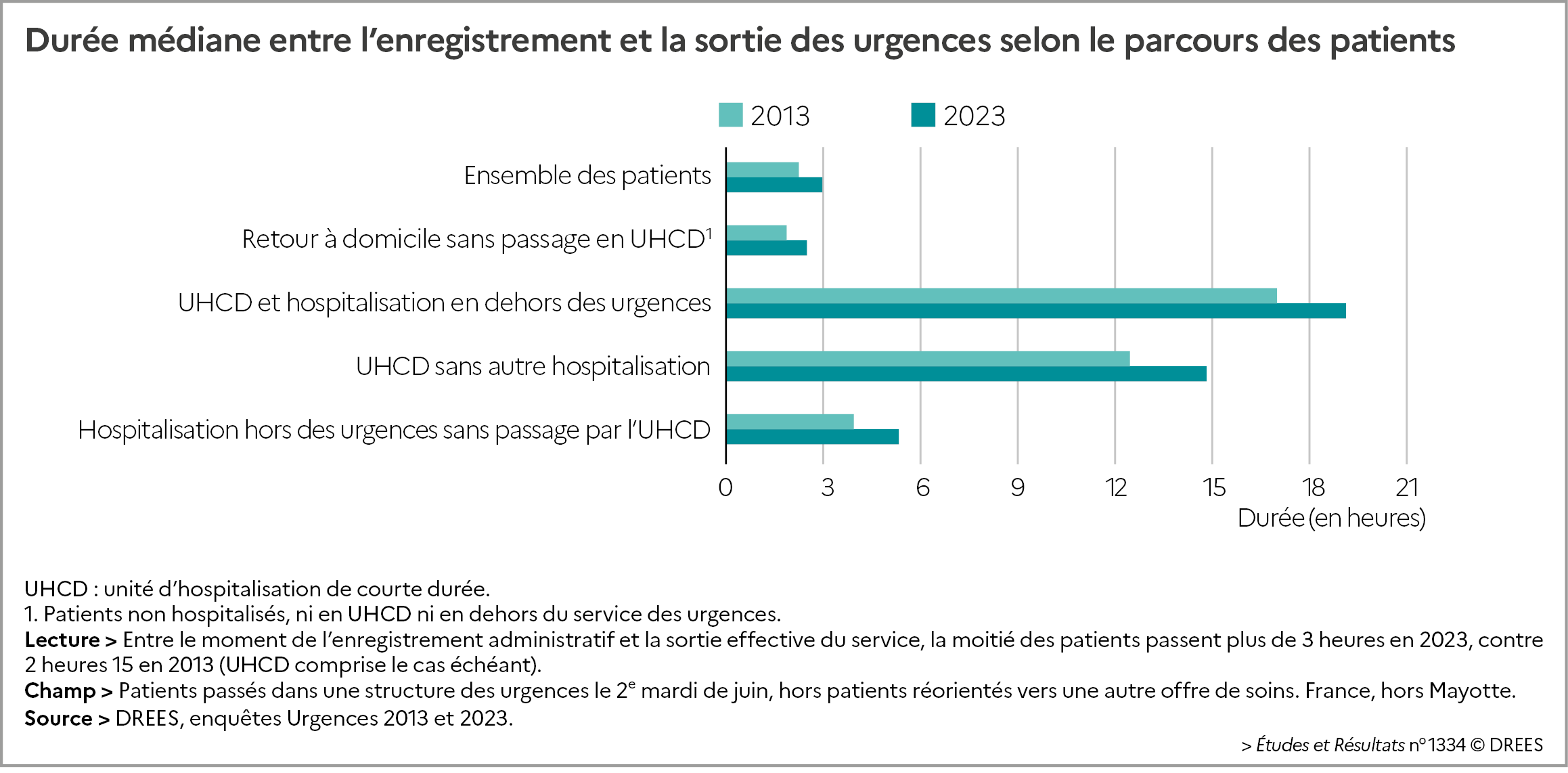

En dix ans, la hausse du nombre de patients aux urgences s’est accompagnée d’un allongement des durées de passages (entre l’enregistrement administratif et la sortie du service). En 2023, un jour moyen en semaine, la moitié des personnes prises en charge aux urgences y passe plus de 3 heures, soit 45 minutes de plus qu’en 2013 (graphique ci-dessous).

La durée passée aux urgences varie fortement selon les parcours des patients, mais la hausse est générale. Lors de leur passage aux urgences, certains patients sont ainsi placés en observation en unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) au sein du service des urgences : ils ont les durées de passage les plus longues.

Parmi les patients qui rentrent à domicile à l’issue des urgences sans être hospitalisés et sans être passés en UHCD (80 % des patients), la moitié d’entre eux ont passé plus de 2 heures 30 aux urgences, contre 1 heures 50 en 2013. Pour ceux hospitalisés dans un autre service à la sortie des urgences sans être passés par l’UHCD (11 %), la durée médiane a augmenté de 3 heures 55 en 2013 à 5 heures 20 en 2023 ; et pour ceux passés en UHCD sans être hospitalisés dans un autre service ensuite (5 %), de 12 heures 30 à 14 heures 50.

La durée de passage aux urgences augmente aussi avec la taille du service et l’âge des patients

La durée de passage augmente avec la taille du service : la moitié des patients passent moins de 2 heures dans les points d’accueil qui reçoivent 40 patients ou moins en 24 heures, contre 3 heures 50 dans ceux avec plus de 120 passages.

15 % des patients passent plus de 8 heures aux urgences, contre 9 % en 2013. Ces temps de passage longs concernent très rarement les enfants (3 %), mais concernent en revanche 36 % des personnes de 75 ans ou plus (contre 24 % en 2013). Le parcours des patients âgés comporte davantage d’examens médicaux et de séjours en UHCD que celui des plus jeunes. Les difficultés à trouver un lit dans un autre service pour ces patients plus souvent hospitalisés à la sortie des urgences affectent aussi ces durées.

Avant la venue aux urgences, des difficultés d’accès aux soins de ville pour 21 % des patients

Les patientes et les patients venus le jour de l’enquête ont été interrogés sur le parcours qui a précédé leur arrivée aux urgences, notamment les raisons de venue aux urgences plutôt qu’ailleurs. La moitié des personnes répondent qu’elles ont été adressées directement par un médecin ou transportées par un véhicule de secours. 62 % mentionnent une raison liée à la spécificité de prise en charge du service des urgences : en particulier 35 % des patients estiment que seules les urgences sont médicalement adaptées pour prendre en charge le problème de santé pour lequel ils sont venus.

Parmi les autres raisons de venue aux urgences, 21 % des patients mentionnent un problème pour obtenir un rendez-vous médical par ailleurs (médecin traitant absent, impossibilité de trouver un rendez-vous médical y compris en cas de besoin d’un examen rapide). Ils étaient 14 % à invoquer cette raison en 2013. De fait, la densité de médecins généralistes en France a baissé entre 2013 et 2023.

Des patients plus souvent venus sur les conseils du Samu-SAS qu’en 2013

À la question « Qui vous a conseillé de venir aux urgences ? », 16 % rapportent venir sur conseil du Samu-SAS, contre 7 % en 2013. Au cours de la période 2013-2023, le taux de recours au Samu a augmenté régulièrement, et plus nettement encore depuis l’été 2022 où les pouvoirs publics ont incité la population à appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Dans 53 % des cas, les patients viennent de leur propre initiative ou conseillés par un proche (ils étaient 59 % en 2013).

La traumatologie, la gastro-entérologie et les pathologies cardio-circulatoires sont les trois principaux motifs de recours aux urgences

La traumatologie (blessures, plaies, brûlures, etc.) concerne un tiers des passages aux urgences en 2023, la gastro-entérologie et les pathologies cardio-circulatoires, un dixième des passages chacun. Les motifs de recours sont très différents selon l’âge des patients. Les enfants jusqu’à 5 ans arrivent avec des pathologies variées (fièvre, pathologies gastro-entérologiques, respiratoires et traumatiques) tandis qu’entre 5 et 14 ans, les lésions traumatologiques dominent. Entre 15 et 74 ans, les motifs changent peu : une diminution de la traumatologie, puis une augmentation progressive des motifs cardio-circulatoires sont observées avec l’avancée en âge. À partir de 75 ans, les personnes ont recours aux urgences pour des motifs traumatologiques dans 25 % des cas, pour des problèmes cardio-circulatoires (16 %), pour des motifs autres, principalement en raison d’une altération de l’état général, d’une asthénie, ou d’une anomalie de résultats biologiques (15 %) et pour des problèmes respiratoires (9 %).

Plus d’examens, de soins et de médicaments pour les patients âgés que pour les plus jeunes

5 % des patients sont pris en charge en salle d’accueil des urgences vitales lors du passage, comme en 2013. C’est plus fréquent pour les personnes de 75 ans ou plus (11 %, que ce soit directement après le tri ou plus tard au cours de leur passage). Globalement, les actes diagnostiques, de soins et l’administration de médicaments augmentent avec l’âge des patients, mais le type d'examens diffère aussi selon les pathologies associées à chaque âge.

Comme en 2013, les actes à visée diagnostique ou de soins concernent les trois quarts des patients, mais dans des proportions différentes en 2023 : moins de radiologie standard, plus de scanner, IRM ou échographie, plus d’analyses biologiques. Au cours de leur passage, 44 % des patients ont reçu des médicaments, majoritairement des antalgiques.

Globalement, les actes diagnostiques, de soins et l’administration de médicaments augmentent avec l’âge des patients, mais le type d’examens varie, en lien avec les différentes pathologies selon l’âge. Ainsi, l’imagerie est plus fréquente chez les enfants de 10 à 14 ans (53 %), dont plus de la moitié (56 %) vient aux urgences pour de la traumatologie, que chez leurs aînés jusqu’à 65 ans.

Les personnes âgées, plus souvent atteintes de plusieurs pathologies, nécessitent davantage d’investigations : 94 % des 75 ans ou plus ont fait l’objet d’au moins un acte ou d’une administration de médicament, dont des analyses biologiques (72 % de l’ensemble des patients de 75 ans ou plus), de l’imagerie (63 %), ou de l’administration de médicament (57 %).

Des patients moins souvent hospitalisés à la sortie des urgences

En 2023, 15 % des patients des urgences sont hospitalisés dans un autre service à leur sortie contre 20 % en 2013 (schéma ci-dessous). En dix ans, l’hospitalisation à la sortie des urgences a baissé, en nombre et en proportion des patients. Même en additionnant les admissions en UHCD aux urgences et les hospitalisations en dehors des urgences, la part des patients concernés est moindre : 20 % des patients sont passés en UHCD ou ont été hospitalisés dans un autre service en 2023, contre 23 % en 2013.

La baisse des hospitalisations à l’issue des urgences s’observe à tous les âges, dans tous les types d’établissement et quelle que soit la catégorie de diagnostic à l’issue du passage. Plusieurs motifs pourraient être à l’origine de cette baisse : des modifications des pratiques médicales, des différences de l’état de santé des patients, la moindre disponibilité de lits à la suite de la baisse continue de la capacité d’hospitalisation complète des établissements de santé. En dix ans, le nombre de lits d’hospitalisation complète a en effet décru de 11 % (soit 43 000 lits en moins).

Une fois la décision prise d’hospitaliser un patient (dans un service autre que l’UHCD), la recherche d'un lit nécessite moins de 15 minutes pour la moitié des patients hospitalisés, une durée semblable à celle observée en 2013. Mais pour 10 % d’entre eux, elle a nécessité plus de 6 heures 10 contre 3 heures 45 en 2013.

Plus des trois quarts des personnes passées aux urgences rentrent à domicile à l’issue de leur passage, tout comme dix ans auparavant. De plus, 4 % des patients partent sans attendre, parfois contre avis médical, et 3 % ont été réorientés vers une autre offre de soin. Les décès aux urgences sont rares et représentent 0,1 % des passages.

Pour aller plus loin

- Delort L., Delage S. (2025, janvier). Samu : un taux de recours en hausse à la suite de la crise sanitaire et des mesures de régulation des urgences. Études et Résultats, 1325.

- Khaoua H., avec la collaboration de Suarez Castillo M. (DREES) (2024, décembre). Passages aux urgences entre 2017 et 2023 : des dynamiques contrastées selon les départements. Études et Résultats, 1320.

- Demoly, E., et al. (2024, juillet). Urgences hospitalières en 2023 : quelles organisations pour la prise en charge des patients ? DREES, Études et Résultats, 1305.